���̃T�C�g�ٌ͕�m�Ƃ̑��k���X���[�Y�ɍs���悤�Ɏx������T�C�g�ł��B

�@���ō����Ă�����͂��̃T�C�g�����Ă���

�ٌ�m�ɑ��k���܂��傤�B

�Y�̏d���̍l����

�Y�̏d���̍l����

�����@������T�C�g�@�g�b�v�y�[�W���Y�@���Y�̏d���̍l�����Y�@�ɂ��Y�̏d���ɂ��āA

�Y�̎�ށA���s�P�\�A�����߁A�Y�̖Ə��A�����ɂ���

�Y�̏d��������������e���܂߂ĉ�����Ă����܂��B

�X�|���T�[�h�����N

�Y�̎��

�Y�ɂ͏d�����ŁA�E���Y

�E����

�E����

�E����

�E�S��

�E�ȗ�

�E�v��

������܂��B

���Y

�Y���{�ݓ��ɂ����āA�i�܂��B

����

�Y���{�݂ɍS�u���ď���̍�Ƃ��s��܂��B

�S�����ē������邱�ƁB

����

�Y���{�݂ɍS�u���܂��B

�S�����邾���B

����

1���~�ȏ�̂������x�������ƁB

�������Ȃ��ꍇ�́A������܂ŋ����J���ɂȂ�B

�i�ő�2�N�Ԃ܂œ����j

�S��

1���ȏ�30�������ōS�����邱�ƁB

�ȗ�

1000�~�ȏ�1���~�����̂��������ƁB

�v��

�ƍߍs�ׂɎg��������

�ƍߍs�ׂŕs���ɓ�����V��Ή���v�����܂��B

��̂̔ƍ߂͒������N�Ƃ������̂������ł��傤�B

����̓j���[�X���Ă��Ă�

��̂��������N�ƌ����Ă��邱�Ƃ�����킩��܂��B

���s�P�\

��ʓI�ɂЂǂ��ƍ߂ɑ��Ă��u���s�P�\�Ȃ�Ă����ɁA���Y�ɂ���I�v

�Ƃ��悭�ᔻ�������܂����A

���s�P�\�Ƃ͂ǂ��������Ƃł��傤���B

���s�P�\�Ƃ́A

�E3�N�ȉ��̒���

�E50���~�ȉ��̔���

�̂����ꂩ�̔����������n���ꂽ�Ƃ��ɁA

�ȑO�ɋ����ȏ�̌Y�ɂȂ��Ă��Ȃ��l�́A

���ޗʂ�����A1�`5�N�̌Y�̎��s��P�\���Ă��炦�܂��B

�P�\���Ă̂́u�҂��Ă����v�Ƃ������Ƃł��B

�܂�A

�u�ȑO�ɑ傫�Ȕƍ߂��������Ƃ������l�ŁA

���ޗʂ�����ő�5�N�̊ԁA�Y�����ɓ���Ȃ��v

�Ƃ������Ƃł��B

���s�P�\���Ԓ��ɐg�ӂ����āA

�S�̏��������ČY�����ɕ������邱�Ƃ��o���܂��B

�܂�A���s�P�\�����Ƃ������Ƃ�

�Y�͌y���Ȃ�Ȃ����ǁA

1�̌Y�̌y���Ƃ����`�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�s���̔��f�ɂ���ẮA

�ی�ώ@�Ƃ����Ď��҂���������ԂŎ��s�P�\���܂��B

���s�P�\���Ԓ��ɂ܂��߂�Ƃ����ꍇ�́A

���s�P�\�͎������ɂȂ�܂��B

������

�����߂Ƃ́A2�̍߂��ɋN�������ꍇ���ǂ�������舵���ɂȂ邩�Ƃ������̂ł��B

��

�l�̉ƂɐN�����A���i��D�����B

�l�̉ƂɐN�����Z���N����

���i��D�����ޓ���

�Z���N���߂Ɛޓ��߂̗����̌Y��

�Ȃ����Ƃ��̂��Ƃ��߂ƌ����܂��B

1�̌Y�����Y�Ȃ�A���̌Y���Ȃ��Ȃ��B

1�̌Y���������͖��������Ȃ�A���̌Y���Ȃ��Ȃ��B

�L�������́A�ł��d���߂̌Y���̒����̔����̊��Ԃ��v���X����B

�S���A�����A�ȗ��Ƒ��̌Y�́A�����Ȃ���܂��B

1�̍s�ׂ�2�ȏ�̔ƍ߂ɊY���������́A

���̒��̌Y�̍ł��d���Y���Ȃ��܂��B

�Ⴆ�A

���Y�ƒ���5�N�������n���ꂽ��A

5�N��������

���̌㎀�Y�ɂ���͖̂��ʂł���B

������A���̏ꍇ�͈�ԍ߂̏d�����Y���������

�Ƃ������ƂɂȂ����B

�܂������Y���m�̕����߂ɂȂ����ꍇ�ɂ́A

��Ԓ����̒����ɂ��̒�����2���̂P�𑫂������B

�i�������A�������Ă���߂̍��v�̒������Ȃ��j

��1

����10�N�@����6�N�@����2�N��������A

��ԏd��10�N�ɂ��̔�����5�N�𑫂���15�N���Ȃ��B

�i������5�N�͑��̒����̍��v8�N�ȉ��Ȃ̂łn�j�j

��2

����20�N�@����6�N�@�����Q�N�Ȃ�A

20�N�ɂ��̔���10�N�𑫂���30�N�Ƃ��������Ƃ��낾��

������10�N�͑��̒����̍��v8�N���Ă���̂Ń_���B

����Ē���28�N�ƂȂ�B

�ƍ߂̕s�����A�Y�̌���

�u�Y�@�̊�{�I�Ȃ����v�̃y�[�W�ł�����悤�ɁA�����ȍs�ׂ�ӔC�\�͂�������ΌY���Ə����ꂽ��A

�y���Ȃ����肵�܂��B

����ɂ��ďЉ�܂��B

���̐}�̇A�ƇB�ɂ��Đ������܂��B

�ꍇ�ɂ���ẮA

�߂ɋK�肳��Ă���s�ׂ��s���Ă��A

�ƍ߂ɂȂ�Ȃ��ꍇ��A�Y�����Ƃ����ꍇ������܂��B

�������̐}�̇A�̂��������Ƃ��ł��B

���������ꍇ����@�����j�p�i�����Ȃ�j�Ɣ��f����܂��B

�������A������l�����Ȃ���Έ�@�őߕ߂���܂��B

������l���������ʁA��@���������Ȃ�Ƃ������Ƃł��B

�E�@�ߍs��

�Y���i�ז@�Ɋ�Â��čs���ߕ߂�

�Y�@��31�͂��ߕߋy�ъċւ̍��ɂȂ�܂���B

�E�����Ɩ��s��

�����ȋƖ��ɂ��s�ׂ͔����܂���B

1.�͎m��{�N�T�[������������ĉ����������s�ׁi���Q��\�s�ɂȂ��j

2.���Z���i����@�ɏ]���������Ȑ敨����i�q���߂ɂȂ�Ȃ��j

3.��t����܂𓊗^������O�Ȏ�p�������Ȃ��s�ׁi���Q�ɂȂ�Ȃ��j

4.�Y���������Y�����s����s�ׁi�E�l�߂ɂȂ�Ȃ��j

5.�ƍߎ҂�����ɓ������݁A�q�t�����������܂�����A

�@�x�@�Ɏ������s�ׁi�ߋ��ɔ��Ⴀ��j

�i�q����Ƃ��Đ����Ɩ��s�ׂƂ݂Ȃ���Ɛl�����E�B���߂ɂȂ�Ȃ��j

�ȂǁB

�E��ʓI�����s��

��Q�ґ�������̍s�ׂ�F�߂����͔ƍ߂ł͂Ȃ��Ȃ�B

�Ⴆ�A�F�B���Ƃɏ������ꂽ���A����͏Z���N���߂ł͂Ȃ��B

�w�ւ𓐂܂ꂽ���A

�u����͎��������ɂ���Ă�������̂��v

�ƔF�߂�����̑��^�Ɠ����B

�������A�{�l������̍s�ׂ�F�߂Ă��A

�ƍ߂ɂȂ��Ă��܂����̂�����B

�Ⴆ�A�����킢���Ȃǂ̓_���B

�������ꂽ�l��

�u���肪�C�P�������������狖����v

�Ƒ���̍s�ׂ�F�߂Ă��A

����͋����킢���ɂȂ��Ă��܂��B

�E�����h�q

�����悤�̂Ȃ��N�Q�ɑ��āA

�����̌�������邽�߂ɖh�q�����s�ׂ͔����܂���B

�x���z�����h�q�s�ׂ͔������܂����A

�ʏ�̌Y��肩�͌��Ƃ���܂��B

����ꂽ������{���Ő�������Ă̂�

�N���ǂ����Ă��x���z���Ă܂��̂ŁA

���������͔̂������܂��B

���܂��đ�������ĉ��点�Ă���A

������������s�ׂ�

��������̂ɔ����Ȃ������̂�

�����h�q�ɂȂ�܂���B

���̏ꍇ�A�_�b�V���œ�����Δ�������̂ŁA

���̏�ԂŐ�ɑ���ɉ���ꂽ����ƌ�����

����Ԃ��Ă������h�q�͔F�߂��܂���B

�����A���_���牣�荇���ɂȂ��Ă�

��o���ʼn������ق��͐����h�q�ɂȂ�Ȃ��B

���荇���ɂȂ�O�����킩���Ă�̂�

�����Ȃ����Ă̂͂��������B

����͂����̌��܁B

���������Q��\�s�Ƃ��ōق����B

�}���s�����Ă̂́A�����Ȃ艣��ꂽ�Ƃ��B

�����h�q�́A�s���ɑ��Ă����������̏�Ԃ������܂��B

�E�ً}���

�����̊�@

�D���]�����A�C�ɓ����o����A�����킪1��������������

���̐l����D���Đ������т��B���̐l�͂��ڂ�Ď��B

���Y�̊�@

100���~�̂��̂������邽�߂�10���~�̂��̂�j���B

���������ً}�Ŕ���Ƃ��͍߂ɖ���Ȃ����A

�Y�����y�����ꍇ������܂��B

���ɂ��Ⴆ�A

�E�l�S�ɒǂ�ꂽ���ɒʍs�l�Ɗp�ŏo���킵��

�˂�����Ă����킹���B

�ʍs�l�ɑ��Ă��Ȃ���

���Q��\�s�̍\���v�������Ă��܂��B

�������A����ً͋}��ނ����Ȃ���

���邽�߂ɍs�����s�ׂƂ���

��@�����j�p����܂��B

�ً}���́A

�ǂ������������Ƃ����邽�߂ɂ���Ă�킯����Ȃ��A

���ɑ��Đ��̏�Ԃ������܂��B

�ǂ����������̂ɕK���Ȃ�ł��B

�����܂ł�

�u��@���������Ȃ�v�̂�

�Y�����y����邩�Ə������p�^�[���ɂ���

�������Ă��܂����B

���������

�u��@�������邪�A�ӔC�\�͂������v�̂�

���y����邩�Ə������p�^�[���ɂ��Đ������܂��B

�@�̐ӔC�\�͂������҂́A

�Y�@�ł͈ȉ��̐l���K�肵�Ă܂��B

�S�_�r���ҁi39��1���j���ӔC���\��

�S�_�Վ�i�������Ⴍ�j�ҁi39��2���j������ӔC�\�́i�ӔC�\�͂͏�������j

�Y�������N�i41���j���ӔC���\��

�E�S�_�r��

�S�_�r���҂̍s�ׂ́A�����Ȃ��B

�j���[�X�Ƃ����ĂĂ����Əo�Ă��錾�t�ł��B

�ƍߎ҂ƕٌ�m���b�������āA�Ȃ�Ƃ��Y���y�����悤�Ƃ���Ƃ���

�S�_�r����F�߂Ă��炨���Ƃ���p�^�[���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�E�ӔC�N��

14�Ζ����͔����܂���B14�Ζ������Y�������N�ƌ����܂��B

���@��20�Ζ����������N�Ƃ͈Ⴂ�܂��B

�������Ȃ������肽������Ƃ������o�J�����܂����A

�Y�@���K�p����Ȃ������ŁA���N�@���K�p�ɂȂ�܂��B

�Y�@�ŏd���Y���Ȃ������A

���N�ɂ͂ނ��닳����s�����������̂ł́H

�Ƃ����l���ŌY�@���班�N�@���h�����܂����B

�܂�A���N�@�ɏ]���ċ����I�ɕ��������܂��B

14�Έȏ�20�Ζ��������N�@�̓K�p��

�Y���y������Ƃ�����܂����A

��{�I�ɂ͌Y�@�̏����ɏ]�����ƂɂȂ�܂��B

��

�ƍ߂�Ƃ�������18�Ζ����ł��������N�̗ʌY�Ɋւ��āA

���Y�������ď��f���ׂ��ꍇ�͖����Y�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���B

�����āA�����Y�������ď��f���ׂ��ꍇ�ł��A

10�N�ȏ�15�N�ȉ��̗L���Y�ɂł���Ƃ���B

���̂悤�ɁA�Y�@�Ō��܂����Y�ɂ���

���N�@�Ōy�����������B

�E�̈�

�߂�Ƃ��ӎv���Ȃ��s�ׂ͔����܂���B

�̈ӂ����邩�ǂ����͂��̐l�̍s���ɂ����

�q�ϓI�ɔ��f����܂��B

���̑��Y�̏d���ɊW���邱��

�E�����{���@�ւ�������O�ɖ����o�邱�ƁB

�x�@�͌Y�����y�ł���B

���y�ł���̂ł����āA

���ޗʂ̗]�n��������Ό��y���Ȃ����Ƃ�����B

�E���ޗ�

���ޗʂ�����Ƃ��͌��y����B

�Ⴆ�A

������������E���ĕی����Ȃ���

���q�̕a�C������������ł��܂��Ƃ��A

���������ꍇ�͏��ޗʂ�����Ǝv���܂��B

�E������

�ƍ߂����s�ɏI������҂́A

�x�@�̔��f�Ō��y����܂��B

����Ɏ��Ȃ̈ӎv��

�ƍ߂𒆎~�����ꍇ�́A

�x�@�̔��f�Ō��y��Ə��ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B

�����ɂ���

�i�Y�̎����j��O�\��� �@�Y�̌��n�������҂́A�����ɂ�肻�̎��s�̖Ə���B

�Y�������n���ꂽ���̓�����A

�����̓����𐔂��܂��B

�����𐔂��Ĉȉ��̊��Ԃɓ��B������A

�����ɂ���ČY�̎��s���Ȃ��Ȃ�܂��B�@

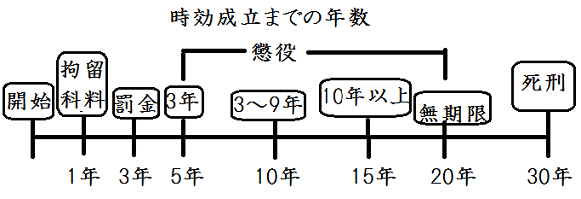

�E���Y��30�N

�E���������A�Ł�20�N

�E10�N�ȏ�̒����A�Ł�15�N

�E3�`9�N�̒����A�Ł�10�N

�E3�N�����̒����A�Ł�5�N

�E������3�N

�E�S���A�ȗ��A�v����1�N

�}�ɂ���ƁA

�����͌x�@�ɍS������Ă��鎞�Ԃ�

�N�����J�E���g���܂���B

�ȏオ�A

�Y�̏d����A

�Y���y�����ꂽ��A�Ə����ꂽ�肷����e�ł��B

�X�|���T�[�h�����N

�Y�@�̊�{�I�Ȃ���

�Y�̏d���̍l����

���Ƃɑ����

�Љ�ɑ����

�l�ɑ����

���Y��N�Q�����

�ٔ��T���̎d��

�o�i�[�X�y�[�X

�X�|���T�[�h�����N

�Ɨ��؎q�m�Ƃ��āA

�؎q�̍H�[�𗧂��グ�܂����B

�؎q�H�[�@⼌��i�����j

�֘A�T�C�g

�����������l�A�������Ȃ��l

�T�㎖�����Ƌ��M����O�꒲���I