雇用保険法

雇用保険法

無料法律解説サイト トップページ>労働法>雇用保険法雇用保険料は労働者を1名でも雇う事業者に適用される税金です。

義務なので、必ず適用されます。

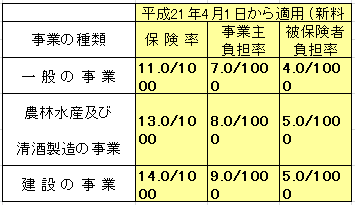

以下の表のように

事業者と労働者で保険料を分担して負担します。

みなさんの給料の明細からも

雇用保険料が毎月引かれていると思います。

みなさんの給料から引かれて集まった雇用保険料の使い道が

・失業就職

・高齢者就職

・短期雇用者就職

・育児介護者就職

になります。

・再雇用により賃金が低下してしまった60歳以上65歳未満の人

・育児・介護のために休職したことにより賃金が低下してしまった人

・スキルアップにより再就職を目指す人に支給される「教育訓練給付」

・失業した人に支給される「失業給付」

などです。

会社都合退職なら、失業保険をすぐに受け取ることができ、

総支給額もかなり増えます。

一方、自己都合退職の場合でも

退職してから3ヵ月経過しても新しい職が見つかっていない場合は、

失業保険を受け取ることが出来ます。

下記のような正当な理由があると認められた場合は

自己都合退職だとしても給付制限だけは解除される可能性があります。

自己都合退職で退職せざるをえない正当な理由

・体力不足、心身障害、疾病、負傷、五感の減退(視力、聴力)によって退職した場合・妊娠、出産、育児等により退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合

・両親を扶養するためなど常時看護を必要とする親族のために退職をした場合

・扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となって退職した場合

・結婚によって住所の変更により、通勤困難になったため退職した場合

・育児にともなう保育所の利用により、通勤困難になったため退職した場合

・転勤にともなう別居の回避により、通勤困難になったため退職した場合

給付制限をなくす方法

給付制限をなくす方法として、

公共職業訓練を受講すれば受講開始日から給付制限は解除されます。

また失業保険もくり上げて給付が受けられます。

ところが、受給手続き後に受講するコースを決めると

入校までに時間がかかり、

3か月の給付制限を待つのと変わらなくなります。

退職するまでにハローワークへ行き、

募集しているコースの確認をしておけば

退職後スムーズに公共職業訓練の受講を始められます。

会社都合で退職する場合

倒産やリストラ以外でも労働条件があまりに劣悪だったり、会社から不当な扱いを受けてやむをえず会社を辞める場合など、

会社都合退職とされるので以下の内容に目を通しておいてください。

・解雇(懲戒解雇等を除く)により退職した人

・採用条件と労働条件が著しく違ったことにより退職した人

・継続して2か月以上賃金月額の一定割合以上が支払われないことにより退職した人

・賃金が一定程度以上低下したため退職した人

・退職直前3か月間に労働基準法36条第1項(三六協定)に規定する時間をこえる残業が行われたため退職した人

・労働者の生命および身体に障害が生じる恐れのある法令違反などが行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において改善が行われなかったため退職した人

・事業所が労働者の職種転換などに際して、その労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため退職した人

・期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、その労働契約が更新されないこととなったため退職した人

・上司・同僚等から故意の排斥または著しい冷遇もしくは嫌がらせを受けたことによって退職した人

・事業所から直接もしくは間接に退職するよう言われたことにより退職した人

・事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が3か月以上となったことにより退職した人

・事業所の業務が法令に違反したため退職した人

定年はクビになったのと同様に扱われるため、ハローワークで雇用保険が下ります。

私が若手の頃に定年退職された部長の話によると、

週1回はハローワークに顔出して報告することになっているらしいです。

保険の給付は月末とおっしゃっておりました。

さっきも説明した通り、

給付制限期間中に職業訓練校に行き始めると、

給付制限が解除され、いきなり給付対象になります。

職業訓練校に通ってる間は、

基本日額+受講手当+通所手当(交通費)が支給される。

職業訓練校 の受講は無料。

テキスト代程度で好きなスキルが学べます。

ただし、 職業訓練校も学校なので多くは4月、10月に開講となります。

人気のコースは定員がすぐにいっぱいになります。

退職がわかった時点でハローワークに行って

早めに職業訓練のコースを申し込んでおくのが一番いいです。

スポンサードリンク

第一章 総則(第1条〜第4条)

(目的)第一条

労働者が失業した場合や雇用継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う。

労働者が自ら教育訓練を受けた場合の給付を行い、労働者の生活及び雇用の安定を図る

求職活動を容易にする等その就職を促進する

労働者の職業の安定のため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大を図ること

(雇用保険事業)

第三条

雇用保険は、失業給付だけでなく、

雇用安定事業や能力開発事業も行うことができる。

第二章 適用事業等(第5条〜第9条)

(適用事業)第五条

この法律は、労働者が雇用される事業に適用される。

法人事業、個人事業問わない。

( 雇用保険に加入できない方)

第六条 次の者は雇用保険法を適用しない。

・65歳に達した日以後新たに雇用される方

・短時間労働者であって季節的に雇用される方

・4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方

・1週間の所定労働時間が20時間未満の方

・同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれない方

(被保険者に関する届出)

第七条

事業主は、雇用者が被保険者となったこと、

被保険者でなくなったことを厚生労働大臣に届け出なければならない。

第三章 失業等給付 第一節 通則(第10条〜第12条)

10条〜12条は社会常識的にも読んでおくべきでしょう。

(失業等給付)

第十条

失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。

求職者給付は、次のとおりとする。

一 基本手当

二 技能習得手当

三 寄宿手当

四 傷病手当

就職促進給付は、次のとおりとする。

一 就業促進手当

二 移転費

三 広域求職活動費

教育訓練給付は、教育訓練給付金とする。

雇用継続給付は、次のとおりとする。

一 高年齢雇用継続基本給付金及び高年齢再就職給付金

二 育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金

三 介護休業給付金

(就職への努力)

第十条の二

求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、

誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

(未支給の失業等給付)

第十条の三

失業等給付の支給を受けれる者が死亡した場合、

支給されるべき失業等給付で未支給のものがあるときは、

自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求できる。

ただし、その者の配偶者(事実婚を含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、その者の死亡当時にその者と生計を同じくしていた者に限る。

2 未支給の失業等給付の支給を受けるべき者の順位は、同項の規定順序による。

3 未支給の失業等給付の支給を受けるべき同順位者が二人以上の時は、誰か1人の請求は、

同順位者全員の請求とし、1人にした支給は、全員への支給とみなす。

失業給付を受け取れる人が死んだときは、

民法に規定されている法定相続人と同じ人が受け取れる規定になっています。

法定相続人については「相続人の要件」を見て下さい。

(返還命令等)

第十条の四

偽り、不正行為で失業等給付の支給を受けた者は、

政府はその者に支給した失業等給付の最大2倍の金額で返還を命ずることができる。

(受給権の保護)

第十一条

失業等給付を受ける権利は、譲渡、担保、差し押えできない。

担保については民法の「担保に関する法律」を見て下さい。

(公課の禁止)

第十二条

失業等給付として受けた金銭に租税を課税できない。

例えば失業給付に所得税をかけることはできません。

13条〜61条は実際に失業給付を受ける時の規定ですので、

実際に失業したら、ハローワークで詳しいことを聞いた方が

早いです。

62条〜71条は政府がやることなので読まなくていいです。

第七章 雑則(第72条〜第82条)

(不利益取扱いの禁止)第七十三条

事業主は、労働者が自分が被保険者かどうか確認する請求(第八条)

をしたことを理由として、労働者の不利益な取扱いをしてはならない。

(時効)

第七十四条

失業等給付の支給を受け、その返還を受ける権利、

不正に保険金を手に入れようとした時の罰金(第10条の4第1項、第2項)により

納付すべき金額を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。

(戸籍事項の無料証明)

第七十五条

市町村長は、行政庁又は求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者に、

求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明できる。

(立入検査)

第七十九条

行政庁は、行政の職員に、被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者を

雇用していた事業主の事業所に立ち入り、

関係者に質問、帳簿書類の検査をさせることができる。

立入検査職員は、身分証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと認識してはならない。

第八章 罰則 第83条は事業主への罰則 第85条は被保険者の罰則

第八十三条事業主が次のいずれかに該当するときは、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

一 労働者が被保険者になったことの届出(第七条)に違反して届出をせず、偽りの届出をした場合

二 労働者が被保険者になっているかの請求に対して、労働者を不当に扱った場合(第73条)

三 行政庁がこの法律に必要な資料の提出命令(第76条第1項)に違反して報告をせず、偽りの報告をし、文書を提出せず、偽りの記載をした文書を提出した場合

四 労働者が求職者給付を受けるための証明者の発行(第76条第3項)に違反して証明書の交付を拒んだ場合

五 行政職員の立ち入り検査(第79条第1項)で当該職員の質問に対して答弁をせず、偽りの陳述をし、検査を拒み、妨げ、忌避した場合

第八十五条

被保険者、受給資格者等、教育訓練給付対象者、未支給の失業給付の支給請求者、が次のいずれかに該当するときは、6カ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

一 日雇い労働者は日雇労働被保険者手帳の交付を受けなければならない(第44条)に違反して偽り、不正行為によって日雇労働被保険者手帳の交付を受けた場合

二 行政官庁にこの法律に必要な資料の提出命令(第77条)に違反して報告をせず、偽りの報告をし、文書を提出せず、偽りの記載をした文書を提出し、出頭しなかった場合

三 立ち入り検査(第79条第1項)で当該職員の質問に対して答弁をせず、偽りの陳述をし、検査を拒み、妨げ、忌避した場合

これで雇用保険法は全てです。

みなさんは

「失業した時はハローワークに行けば失業給付がもらえる」

とだけ覚えておけば大丈夫です。

スポンサードリンク

労働三法

労働基準法

労働組合法

労働関係調整法

派生した法律

労働安全衛生法

労働契約法

最低賃金法

パートタイム労働法

高齢者雇用安定法

育児介護休業法

男女雇用機会均等法

公益通報者保護法

障害者雇用促進法

労働者災害補償保険法

雇用保険法