���̃T�C�g�ٌ͕�m�Ƃ̑��k���X���[�Y�ɍs���悤�Ɏx������T�C�g�ł��B

�@���ō����Ă�����͂��̃T�C�g�����Ă���

�ٌ�m�ɑ��k���܂��傤�B

�J����@

�J����@

�����@������T�C�g�@�g�b�v�y�[�W���J���@���J����@�J����@�A�ʏ́u�J��@�v��

�S�Ă̘J���Ɋւ���@���ɒʂÂ�

��ԏd�v�Ȃ������Ƃ̖@���ł��B

���̒��Ō����Ă�J���̖��́A

��̂��̖@���Ɋ܂܂�Ă���ł��傤�B

�d�v�ȏ��o���Đ������Ă����܂��B

�S����������ƁA�����̂Ŗ{���ɏd�v�ȕ������������o���Đ������܂��B

�i����ł������ł����j

�J����@�ɏ�����Ă��邱�Ƃ�

���̒��ł͎���Ă��邱�Ƃ̕������Ȃ��̂ŁA

��{�I�ɂ͉�Ђ̊��K�ɏ]��Ȃ��ƁA

�ڂ������Ēǂ����܂�܂��̂�

���ł��������Ƃ������̂ł��Ȃ��ł��B

���̖@���������o���Ƃ���

���S�ɉ�ЂƓG�ΊW�ɂȂ����ꍇ��

���������ׂ��ł��B

�X�|���T�[�h�����N

��P�́@�����i��P���`��12���j

�i�J�������̌����j��P��

�J�������́A�J���҂��l�Ƃ��Đ����ł��郌�x���łȂ���Ȃ�Ȃ��B

���̖@���Œ�߂�J�������͍Œ��Ȃ̂ŁA

���̊���J��������ቺ�����Ă͂����܂���B

�J��������ቺ�����邱�Ƃ͂��Ƃ��A

�����}��悤�ɓw�߂�w�͋`��������܂��B

�i�J�������̌���j

��Q��

�J�������́A�J���҂Ǝg�p�҂��A�Γ��̗���Ō��肷�ׂ����̂ł���B

�Q�@�J���ҋy�юg�p�҂́A

�J������A�A�ƋK���A�J���_��̋`���𐽎��ɗ��s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�J������Ƃ��J���_��Ƃ��킯�킩��Ȃ����t��

�Ӗ��Ƃ����̊W�͈ȉ��̐}�̂悤�ɂȂ��Ă܂��B

�J�������́A�J���҂Ǝg�p�҂��A�Γ��̗���Ō��肷�ׂ����̂ł���B

�Ƃ��Ă��܂����A���ۂ̂Ƃ���͎g�p�҂̕������|�I�ɗ��ꂪ������Ԃł��B

���@�̘J���_����J���҂Ǝg�p�҂��Γ��ł��邱�Ƃ�O���

�����ꂽ�ł����A���ۂ̂Ƃ���͈Ⴂ�܂��B

�i�ϓ��ҋ��j

��R��

�J���҂̍��ЁA�M�͎Љ�I�g���𗝗R�Ƃ��āA

�����A�J�����Ԃ��̑��̘J�������ɂ��č��ʂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�Љ�I�g�����Ă̂͐��܂ꂽ�����������Ă���g���̂��Ɓi�����o�g�҂Ȃǁj�ŁA

������w���ƂȂǂ̊w���͎Љ�I�g���ɂ͓�����܂���B

�i�j����������̌����j

��S��

�J���҂������ł��邱�Ƃ𗝗R�ɒj���Ƃ̒��������ʂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�u�j���ٗp�@��ϓ��@�v�̌��ɂȂ��Ă���ł��B

(��`�j

��11��

�����Ƃ́A�����A�����A�蓖�A�ܗ^���̑����̂̔@�����킸�A

�J���̑Ώ��Ƃ��Ďg�p�҂��J���҂Ɏx�������ׂĂ̂��̂������B

�@����A�����Ƃ͘J���̑Ή��Ƃ��Ď�邨���S�Ă̂��Ƃ������܂��B

���̂͊W����܂���B

���ϒ����̒�`

���ϒ����͉����J���@��ʼn����x�����`�������������ꍇ��

�悭�p��������z�ł��̂Ŋo���Ă����ĉ������B

��Q�́@�J���_��i��13���`��23���j

�u�J���_��@�v�̌��ɂȂ��Ă��鍀�ڂł��B�i���̖@���ᔽ�̌_��j

��13��

�J��@�̊�ɒB���Ȃ��J�������̘J���_��͖����Ƃ���B

�����ƂȂ�̂́A���̖@���Œ�߂��������B

�i�_����ԓ��j

��14��

����������J���_��͂R�N���Ē������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�܂�A�_��Ј���3�N����Ȃ�

���Ԃ̒�߂̂Ȃ����Ј��Ƃ��ē���������Ă��ƁB

�i�J�������̖����j

��15��

�J���҂ɒ����A�J�����ԂȂǂ̘J������������

�J���_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�i�����\��̋֎~�j

��16��

�J���҂̘J���_��̕s���s�ɂ���

�����⑹�Q�����z��ݒ肵�Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�i�O�؋����E�̋֎~�j

��17��

�g�p�҂́A�O�؋����̑��J�����邱�Ƃ�

�����Ƃ���O�݂̍��ƒ����E���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�i���������j

��18��

�g�p�҂́A�J���_��ɕ������Ē��~�̌_��������A

���~�����Ǘ�����_������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�i���ِ����j

��19��

�J���҂��Ɩ��㕉�����A���͎��a�ɂ�����×{�̂��߂�

�x�Ƃ�����ԂƂ��̌�30���Ԃ͉��ق��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�Y�O�Y��̏������x�Ƃ�����ԋy�т��̌�30���Ԃ͉��ق��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�i�Y�O6�T�ԁA�Y��8�T��+30���j

�×{�̏ꍇ

�o�Y�̏ꍇ

�i���ق̗\���j

��20��

�J���҂����ق���ꍇ�A�����Ƃ�30���O�ɂ��̗\�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

30���O�ɗ\�����Ȃ��Ȃ�A30�����ȏ�̕��ϒ������x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�������A��ނȂ����R�i�V�Ў��ςȂǁj�̂��߂Ɏ��ƌp�����s�\�ȏꍇ�A

���͘J���҂̐ӔC�ʼn��ق����ꍇ�A���̌���łȂ��B

�Q�@1��������̕��ϒ����~�����@�����̕������\���̓�����Z�k�ł���B�i5�����̕��ϒ�����25���O�̗\���Ȃǁj

3�@��ނȂ����R�͍s�������̔F����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��R�́@�����i��24���`��31���j

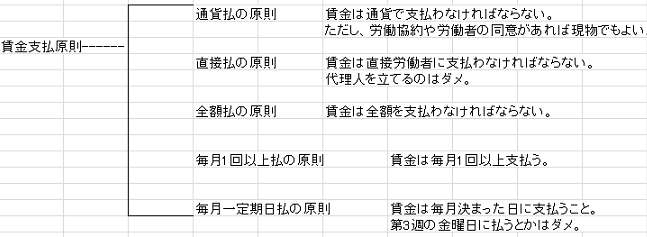

�i�����̎x���j��24��

�����͒ʉ݂Œ��ژJ���҂ɁA���̑S�z���x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�i�J�g�ƘJ�g��������ꍇ�A�����̈ꕔ���T���ł���j

�������A�@�߂��J������ɕʒi�̒�߂�����ꍇ�͒ʉ݈ȊO�̂��̂ł��悢�B

�܂��͌����J���ȗ߂Œ�߂�����ɂ���

�m���Ȏx���̕��@�Ȃ�ʉ݈ȊO�̂��̂Ŏx�����Ă��悢�B

�Q�@�����͖����P��ȏ�A���̊������߂Ďx����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�������A�Վ��̒����A�ܗ^�Ȃǂ́A���̌���łȂ��B

�����x�����ɂ��Ă�5�̌���������܂��B

�i�Œ�����j

��28��

�����̍Œ��Ɋւ��ẮA�Œ�����@�i�S42���j�ɂ��B

�u�Œ�����@�v�ɔh�����Ă��܂��B

��S�́@�J�����ԁi��32���`��41���j

�i�J�����ԁj��32��

�g�p�҂͘J���҂ɁA�x�e���Ԃ�����

�P�T�Ԃ�40���Ԃ���J���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�J����@��́A1��8���ԘJ���ŁA

�T��5����40���Ԃ̘J�������F�߂Ă��܂���B

�܂�A�c�Ƃ�F�߂Ă��܂���B

�����ŁA�J�g����ŕK���c�Ƃ̎��Ԃ����߂āA

���̎c�Ǝ��Ԃ܂łȂ�J���҂���������Ă���

���[�����Г��ɍ��܂��B

�i�x�e�j

��34��

�J�����Ԃ�

�U���Ԓ��Ȃ�45���ȏ�A

�W���Ԓ��Ȃ�P���Ԉȏ�̋x�e��

�J�����Ԃ̓r���ɗ^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�@�x�e�͈�Ăɗ^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������A���ʂɂ��J�g���肪����Ƃ��́A���̌���łȂ��B

�R�@�x�e�͎��R�ɗ��p�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

6���Ԃ҂�����̘J�����ԂȂ�A�x�e�Ȃ��ł悢�B

�x�e���Ԃ͎��R�Ɏg�����Ƃ��ł���̂ŁA

������d�b�Ԃ���炳��Ă���ꍇ�͂��������ł��B

�i�x���j

��35��

�J���҂ɖ��T�Œ�P��̋x����^���邩�A

�S�T�Ԃ�ʂ��S���ȏ�̋x����^���邩���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�i���ԊO�y�ыx���̘J���j

��36��

���ʂɂ��J�g��������A������s�������ɓ͂��o���ꍇ�ɂ����ẮA

�c�Ɓ��x���o�����邱�Ƃ��ł���B

������T�u���N����ł��B

��{��32���Ŏc�Ƌ֎~�ł����A

����36���Ŏc�Ɖ\�Ȏ��Ԃ�͂��o�Ďc�Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂��B

���̑��ɘJ�g����͈ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ����߂܂��B

�i���ԊO�A�x���y�ѐ[��̊��������j

��37��

�c�Ƃ������ꍇ�A�ʏ�����̂Q�T���ȏ�T�O���ȉ���

�����������x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x���o��35���ȏ�50���ȉ��Ŋ��������B

�������A�c�Ƃ�1������60���Ԃ����ꍇ�A

���������͒ʏ�����̂T�O���ȏ�̊����������x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�S�@�ߌ� 10������ߑO�T���܂ł̐[��J���́A

�c�Ƒ�Ƃ͕ʂŒʏ�����̂Q�T���ȏ�̊����������x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�T�@���������̊�b�ƂȂ�����ɂ́A

�@�Ƒ��蓖�A�ʋΎ蓖���̑������J���ȗ߂Œ�߂�����͎Z�����Ȃ��B

��Ђɂ���Ă͐l�����}���邽�߂�

�Z��z�̊�{�ƂȂ��{����Ⴍ���āA

�蓖�Ƃ������ڂŋ��z�𑝂₵��

�c�Ƒ�̎x�������炵�Ă���Ƃ�������邩������܂���B

�i�J�����ԓ��Ɋւ���K��̓K�p���O�j

��l�\���

�J�����ԁA�x�e�y�ыx���Ɋւ���K��́A���ɊY������҂͓K�p���Ȃ��B

�@�_�ƁA�{�Y�ƁA���Y�Ƃɏ]���������

�A���Ƃ̎�ނɊW�Ȃ��A�Ǘ��E

�B�@���i�d��Ȕ閧�j�̎�������舵������

�C�Ď��܂��͒f���I�J���̂��̂ŋ�������

�Ǘ��E�ɂȂ�Ǝc�Ƒオ�o�Ȃ��Ȃ�܂��B

�c�Ƒオ�o�Ȃ��̂ŁA�Ǘ��E�̗͂������̂ɊǗ��E�Ɏd���ďグ��

�u�݂Ȃ��Ǘ��E�v�͎Љ���ɂȂ��Ă��܂��B

��W�́@�ЊQ�⏞�i��75���`��88���j

�i�×{�⏞�j��75��

�J���҂��Ɩ��㕉���A���͎��a�����ꍇ�A

�×{�̔�p���g�p�҂����S���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�Q�@�Ɩ���̎��a�y�ї×{�͈̔͂́A�����J���ȗ߂Œ�߂�B

�i�x�ƕ⏞�j

��76��

�J���҂��Ɩ���̎��a�ŘJ���ł����A�������Ƃ�Ȃ��ꍇ�A

�J���҂̗×{�����ϒ���60���̕⏞���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

��X�́@�A�ƋK���i��89���`��93���j

�A�ƋK���͐�ɏ����Ȃ��Ă͂����Ȃ������ƁA���郋�[����p����Ȃ珑���Ȃ��Ă͂����Ȃ�����������܂��B

��ΓI�K�v�L�ڎ���

�A�ƋK���ɕK����߂Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ��āA���̂��̂�����B

1. �n�Ƌy�яI�Ƃ̎����A�x�e���ԁA�x���A�x�ɁA�A�Ǝ��]���Ɋւ��鎖���B

2. �����̌���A�v�Z�y�юx���̕��@�A�����̒���y�юx���̎������тɏ����Ɋւ��鎖���B

3. �ސE�Ɋւ��鎖���i���َ��R���܂ށj�B

���ΓI�K�v�L�ڎ���

������̐��x��u���ꍇ�͏A�ƋK���ɕK���L�ڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

1. �ސE�蓖�ɂ��āA�K�p�����J���҂͈̔́A

�@����A�v�Z�y�юx���̕��@���тɎx���̎����Ɋւ��鎖���B

2. �Վ��̒����y�эŒ�����z�Ɋւ��鎖���B

3. �H��A��Ɨp�i���̑��̘J���҂̕��S�Ɋւ��鎖���B

4. ���S�y�щq���Ɋւ��鎖���B

5. �E�ƌP���Ɋւ��鎖���B

6. �ЊQ�⏞�y�ыƖ��O�̏��a�}���Ɋւ��鎖���B

7. �\���E���ق̒�߂ɂ��Ă��̎�ށE���x�Ɋւ��鎖���B

8. ���̑����̎��Ə�̑S�J���҂ɓK�p������߂Ɋւ��鎖���B

�ŏ��̖@�ł����܂������A

�A�ƋK���̈ʒu�Â��͂���Ȋ����ł��B

��12�́@�G���i��105���̂Q�`��116���j

�i�L�^�̕ۑ��j��S���

�J���Җ���A�����䒠�y�ьٓ��A���فA�ЊQ�⏞�A

�������̑��J���W�Ɋւ���d�v�ȏ��ނ��O�N�ԕۑ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

3�N�ԏ��ނ��c��܂��B

�ᔽ�����ꍇ�͔���������̂ŁA�K���c���Ă���Ǝv���܂��B

�c�Ɠ͂��i���ƂŎc�Ǝ��Ԃ��ؖ����邽�߂Ɂj�A

�x�ɓ́A�x���E���ށE�O�o�͂��A�^�C���J�[�h�ȂǁB�@

�i�����j

��S�\��

���̖@���̋K��ɂ������i�ސE�蓖�������B�j�A

�ЊQ�⏞���̑��̐������͓�N�ԍs��Ȃ��ꍇ�A�����ɂ���ď��ł���B

���̖@���̋K��ɂ��ސE�蓖�̐�������

�ܔN�ԍs��Ȃ��ꍇ�A�����ɂ���ď��ł���B

�J����@�ɂ�錠����2�N�Ԃ����L���ł��B

�Ⴆ�A�L���x�ɂȂǂ̌�����2�N�Ԃ����L���Ȃ̂ŁA

2�N�ȓ��Ɏg������Ȃ��ꍇ�́A���̕��̋x�߂錠���͏����Ă����܂��B

�ސE������錠������5�N�ԗL���ł��B

�X�|���T�[�h�����N

�J���O�@

�J����@

�J���g���@

�J���W�����@

�h�������@��

�J�����S�q���@

�J���_��@

�Œ�����@

�p�[�g�^�C���J���@

����Ҍٗp����@

�玙���x�Ɩ@

�j���ٗp�@��ϓ��@

���v�ʕ�ҕی�@

��Q�Ҍٗp���i�@

�J���ҍЊQ�⏞�ی��@

�ٗp�ی��@

�o�i�[�X�y�[�X

�X�|���T�[�h�����N

�Ɨ��؎q�m�Ƃ��āA

�؎q�̍H�[�𗧂��グ�܂����B

�؎q�H�[�@⼌��i�����j

�֘A�T�C�g

�����������l�A�������Ȃ��l

�T�㎖�����Ƌ��M����O�꒲���I