民法の基本的なこと

民法の基本的なこと

無料法律解説サイト トップページ>民法>民法の基本的なこと民法について基本的なことや豆知識的なことを

紹介していきます。

任意規定と強行規定

民法の条文は、任意規定と強行規定という2つの条文に分けられます。任意規定

当事者の契約の不備で予期できないことに出くわしたときに

その処理をどうするかを民法が契約の「補充をするような役割」を果たす条文。

車を買う契約を交わした後、引き渡し前に事故で車が壊れたら、どっちの費用になるの?とか。こういうことは事前に契約書にしっかり書いておけば民法は登場しない。

強行規定

契約をしてもこの条文に違反している場合は、この条文に従わせるもの。

例えば公序良俗に反している契約内容は強行規定で認められていない。

公序良俗違反(90条)の契約は絶対に無効。

1.自由・人権を害する行為:売春、男女差別など

2.経済の秩序に反する行為:暴利など

3.家族の秩序に反する行為:愛人契約など

4.犯罪をさせる行為:賭博、談合など

なので、民法の条文の原文を読むときは、

それが任意規定なのか強行規定なのか意識して読む必要があります。

スポンサードリンク

過失責任の大きさについて

民法は、「近代私法の三大原則」という原則に基づいた法律です。近代私法の三大原則 (きんだいしほうのさんだいげんそく) とは、

近代の私法において原則とされている以下の4つの事柄を指します。

権利能力平等原則:誰でも権利の主体になれる。

私的所有権絶対の原則:自分の物は自由にできる。

私的自治の原則:誰とどんな取引をするかは個人の自由。

過失責任の原則:悪気やミスがなければ、責任をとらなくてもいい。

特に4つめは民事裁判での争点になりますので、

以下の内容を理解しておくといいでしょう。

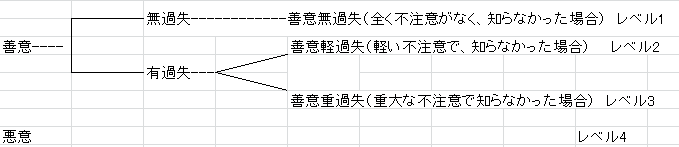

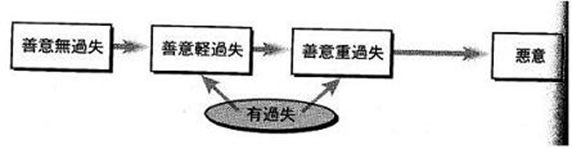

過失責任の重さは4段階あります。

善意無過失

全くの不備が無い場合は、善意無過失として損害賠償責任に問われません。

しかし、「全くの不備が無い」というのは、

証明するのが難しいので、かなり気合を入れて証明していく作業になるでしょう。

他には、生まれつき脳に障害を持っていて善悪の判断がつかない人が、

本能のままに強姦をしたとしても責任能力は無いとして

本人自体は刑法上では無罪になりますし、民法上も損害賠償が免除されます。

ただ、そういう人には必ず後見人等の面倒を見る人がいるので、

その人の監督義務の不備としてその人から損害賠償を請求することができます。

善意軽過失

軽い不注意と認められる場合は、これになる場合もあります。

人間は大体普段の生活で、軽過失的な行動をよく取っているので、

軽過失になるパターンは多いのではないでしょうか。

善意重過失

軽過失同様、日常で人間は重過失をやってしまいながら

生活している人もいるでしょう。

悪意

確信的にその行動を起こして損害を与えた場合は悪意となります。

例えば、「あいつムカつくからいじめてやろうぜ」と言って、

毎日その人に対して悪口を言っていたとします。

その結果、その人が精神異常を起こしてしまって、

普通の社会生活ができなくなってしまった場合は、

精神的苦痛のよる損害賠償を請求されるでしょう。

その場合、あなたの行動は悪意だとして、

裁判官も情状酌量の余地無しということで判決を下すでしょう。

この善意や悪意が民事訴訟の争点になりますので、

覚えておいて下さい。

善管注意義務

民法では度々、「善良なる管理者の注意を持って」

という言葉が登場します。

これはどういう意味かというと、

「自分の物を扱うよりも注意してその物を扱って下さい」

という意味です。

例えば、

お金を受け取って何か保管する仕事をしていた場合、

人から預かっている物は善管注意義務が課せられます。

民法上、人の物を管理する場面が結構出てきますので、

善管注意義務という言葉を覚えておいて下さい。

重要な条文

個人的に重要な条文だと思うものを記載しておきます。(公序良俗)

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

公の秩序(国家や社会などの一般的な秩序)や、

善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反するような法律行為は、無効。

これはどういうことかというと、社会的な妥当性に欠けるような行為は、

無効、つまりはじめから無かったことになる(第119条参照)

例えば「妻の愛人を殺してくれたら100万円渡す」とか

「援助交際してくれたら5万円あげる」とか。

1.自由・人権を害する行為:売春、男女差別など

2.経済の秩序に反する行為:暴利など

3.家族の秩序に反する行為:愛人契約など

4.犯罪をさせる行為:賭博、談合など

(詐欺又は強迫)

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 (無効ではない)

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗できない。

詐欺や脅迫で意思とは無関係に契約を結ばされた場合は、

自分で「この契約は嫌です。無かったことにします」

って主張しないと取り消せないので注意。

スポンサードリンク

ここからは豆知識的なことを紹介します。

民法の条文を覚える必要はない

民法を勉強したと人に言うと、「じゃあ、156条は何て条文なの?」

とか聞かれたりすることがよくあります。

条文は1044条あります。

それを全て覚えているって人がいたらそれは天才ですよ。

弁護士の試験も六法全書という法律の分厚い辞書を持ちこんで試験しています。

条文を覚えていることが重要なのではなくて、

何か問題に出くわした時にすぐに該当する条文を導くことが重要です。

例えば、相続なら民法の800条以降くらいだったよな、とか

債権債務の問題は400条くらいからだったよな、とか

そう思いつくことが重要です。

もちろん、重要な条文はどこにあるか自然と頭に入りますから、

415条は債務不履行による損害賠償の条文とか、

709条は不法行為による損害賠償の条文だとか、

そういうのは覚えています。

プロの弁護士の先生も

本当に重要な50条くらいしか覚えてないそうです。

174条までが残りの条文すべてにかかるルール

民法は1044条ありますが、174条までが残りの870条すべてにかかるルールです。

1条〜174条は第1章総則という区分で、

以下の内容があります。

・人に関するルール(3条〜32条)

・法人に関するルール(33条〜37条)

・法律行為の仕方、ルール(90条〜137条)

・期間の数え方のルール(138条〜143条)

・時効のルール(144条〜174条)

特に自分が債権者側に廻ったとしたら、

時効のルールを知っておかないと

時効によって債権を回収できないかもしれません。

民法を1044条全文読んで理解するのにかかる時間

私の場合は、仕事をしながら毎日電車の行きかえりに勉強したり、休みの日に勉強したり、会社の休憩時間に勉強したりして、

大体1年間かかりました。

まず、条文を読んでも理解できないことがほとんどなので、

それを参考書の解説付きで確認します。

私はそのあと、条文の不必要な文言や、解説のいらない文言を削除して、

あとで見直しやすいようにエクセルにまとめました。

(あとデータで持っておけば場所を取らないので)

大体、その1年間は結構きつかったですね。

速い人ならそんなにかからないかもしれませんが、

私は自分が確実に納得いくまで読んで、

それを自分の言葉でまとめていたので、かなりの時間がかかりました。

スポンサードリンク

民法の基本的なこと

担保に関する法律

保証人に関する法律

契約に関する法律

離婚や親権に関する法律

相続に関する法律