労働組合法

労働組合法

無料法律解説サイト トップページ>労働法>労働組合法日本国憲法第28条で団体交渉権が認められています。

(ストライキを認める労働基本権)

第二十八条

勤労者の団結する権利及び団体交渉

その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

しかし、その詳細は書いてないため、

詳細をこの法律で定めています。

労働基準法では「団体交渉権」的な言い回しは

いっさい出てこないので、

労基法から派生してるわけではなく、

憲法28条から派生している法律です。

会社の人事は労働組合に参加できません。

参加してしまうと発言権が強くなってしまうからです。

例えば、

「俺の言うこと聞かないと解雇とか減給とかの根回しするぞ」

と脅されてはその人とはまともな話し合いはできないでしょう。

あと管理職が労働組合に参加できないのも

「俺の意見通さないとお前を不利にさせるよ」とか

昔にそういうことがあった背景からです。

労働組合法は全部で33条なので一見短そうに思えますが、

項数が多いので割と長くなっています。

スポンサードリンク

第1章 総 則 (第1条〜第4条)

(目的)第一条

この法律は、労使交渉で対等の立場に立つことを促進することを目的とする。

労働者の団体交渉権を擁護し、助成する考えである。

2 労働組合の団体交渉権が正当な場合、罰しない(刑法35条)。

但し、暴力、脅迫、名誉棄損は、絶対に正当な行為と解釈されない。

ちなみに刑法35条は正当行為による条文で、

違法性が阻却されます。(違法性が無くなる)

(正当行為)

第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

違法性阻却の話は

刑法の「刑の重さの考え方」のページを参照して下さい。

(労働組合)

第二条

労働組合とは、

労働者が主体的に労働条件の向上を図ることを主目的とする団体をいう。

ただし、以下の4つの場合は

労働組合と認められません。

一 管理職を含む団体

(役員、人事権を持つ労働者、労働関係の機密事項を監督する労働者が参加している場合)

人事権とは、雇用、解雇、昇進、異動を決定できる人です。

二 団体運営費が使用者の援助を受ける団体。

但し、労働時間中に賃金を失うことなく使用者と協議、交渉することを

使用者が許すことを妨げるものではない。

また、厚生資金、経済上の不幸、災厄を防止救済、最小限の広さの事務所の供与は除く。

三 共済事業、福利事業のみを目的とする団体。

四 主として政治運動、社会運動を目的とする団体。

労働組合法には書いていませんが、

実際に運営するためには労働組合では2つのお金が必要です。

実際のところは給料から天引きされていると思います。

組合費

組合を通常通りに運営するお金。

組合を実際に運してくれている人が

社会的に行われている労働関係の会合などに出席したり、

交通費などに使われます。

消費されるお金なので組合費は返ってきません。

争議資金

ストライキのために貯めておくお金。

ストライキがなければ返還されます。

争議資金はストライキが起きた時に

毎月給料から天引きで積み立てておいた時に使う給料。

組合費と混同しないように別の口座で管理しておきます。

争議資金は組合員の毎月の給料から積み立ててるので、

もしもストライキがないまま退職や管理職になったときは

争議資金は利息をつけて本人に返します。

組合費はちゃんと帳簿をつけて

組合委員に報告する義務があります。

それは株主からお金を受け取って会社を運営している

株式会社が決算で財務諸表という報告書を作成するのと全く同じことです。

出資者には必ず明瞭な会計帳簿を作成して説明する義務があります。

第2章 労働組合(5条〜13条)

(労働組合として設立されたものの取扱)第五条

労働委員会に証拠を提出し、労働組合の成立条件(第2条)を立証しなければ、

労働組合としての資格を有せず、この法律の救済を受けれらない。

2 労働組合の規約には、次の規定を含まなければならない。

一 名称

二 事務所所在地

三 連合団体である労働組合以外の労働組合(単位労働組合)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。

四 人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員の資格を奪われないこと。

五 単位労働組合の労組役員は組合員の直接無記名投票により選挙される。連合団体である労働組合又は全国的規模の労働組合の役員は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。

六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。

七 会計報告は職業的に資格がある会計監査人による証明書を付して毎年一回は組合員に公表されること。

八 同盟罷業(ストライキ)は、投票により過半数の賛成がないと開始しないこと。

九 単位労働組合にあっては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

実際にストライキが起きた時に

早く問題解決して双方に良い形になるように補助してくれるのが

「労働関係調整法」になります。

労働組合法の補助的な法律になっています。

(交渉権限)

第六条

労働組合の代表者は、使用者と交渉する権限を有する。

組合員の代表者は組合員の要望を聞いて、

要望書を作成し、その要望書に基づいて使用者と交渉していいか審議をします。

組合員の賛成数はそれぞれの組合の規約に基づいて変わると思いますが、

過半数か3分の2以上の賛成が多いのではないでしょうか。

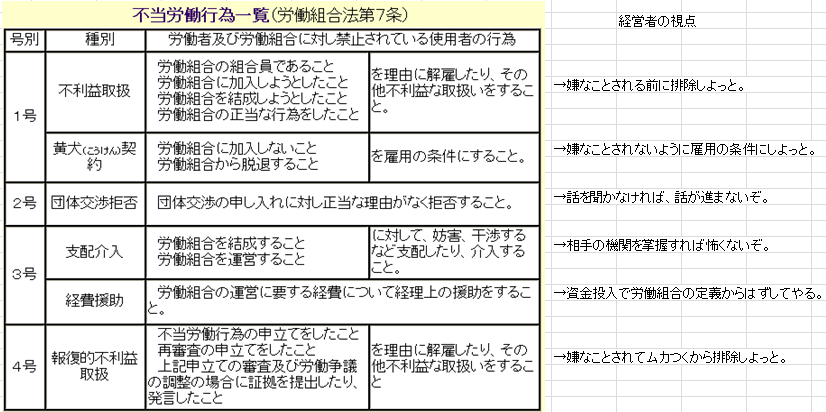

(不当労働行為)

第七条

使用者は、次の行為をしてはならない。

一 労働組合に関わる労働者の解雇や不利益な取扱いをする行為。

労働組合に加入しないことを雇用条件とすること。

労働組合から脱退することを雇用条件とすること。

二 団体交渉を正当な理由がなく拒むこと。

三 労働組合を結成と運営を支配介入すること。

組合運営費の援助を与えること。

ただし、最小限の供与を除く。(第2条2項と同じ)

四 使用者が嫌なことされたら、解雇や不利益な扱いをして報復する行為。

このような条文がありますが、

労働者は基本的に弱い立場にあるので、

法律を盾にしてヅケヅケものを言うと

使用者に報復されるでしょう。

不当に解雇されても

「いや、君は能力もあまり良くなかったし、

1年前から解雇するかどうか悩んでいたんだよ」

とか

「これは左遷ではなく、栄転なんだよ。

フィリピンで3年の間に新しいマーケットを見つけてきてくれ」

といくらでも嘘を言われて

解雇や不当な人事を受けてしまうでしょう。

法律があるとはいえ、

日本の実情はこんな感じです。

使用者の言うことが嫌なら、

自分で会社を立ち上げて、

本当に社員のことを考えた規定を

自分で作るのが筋です。

使用者(経営者)による不当な行動一覧。

・過度な設備・広さの事務所を提供する

・タクシーチケットの提供や、交際費などの組合活動経費を援助すること

・高級料亭や、綺麗なお姉さんの居るお店での団体・個別交渉

↓

もし、これを知らないでやってしまうと経費援助により、

労組として認められなくなる確率が高い。

(損害賠償)

第八条

同盟罷業(ストライキ)などの正当な争議行為での損害は

使用者は損害賠償請求できない。

1条では刑法による刑事罰が正当行為として免除されていますが、

8条では民法による損害賠償請求から守ってくれる条文です。

(基金の流用)

第九条

労働組合は、共済事業その他福利事業のために特設した基金を

他の目的のために流用するときは、総会の決議を経なければならない。

(解散)

第十条

労働組合は、次の事由によって解散する。

一 規約で定めた解散事由の発生

二 議決権の四分の三以上の多数による総会の決議

11条〜13条は

労働組合が解散するときの精算の方法についてなので、

詳しいことは記載しません。

第3章 労働協約(14条〜18条)

労働協約とは、使用者と労働組合の間で締結されるもので、労働組合の組合員についてのみ労働条件等を定めるものです

(労働協約の効力の発生)

第十四条

労働条件に関する労働協約は、書面に作成し、

当事者が署名、記名押印することによってその効力を生ずる。

書面とは、

「協約」「覚書」「協定」「議事録」「確認書」など名称の如何に関わらず、

形式要件が揃っていれば「労働協約」として、認められます。

(労働協約の期間)

第十五条

労働協約の有効期間は3年まで。

(正確には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。)

2 3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間とみなす。

3 有効期間の定めがない場合、当事者の一方が、

署名、記名押印した文書によって相手方に最低90日前に予告して解約できる。

ただし、解約権濫用の行使に当たらないことが当然に求められますので、

無制限に解約で きるというものではありません。

(基準の効力)

第十六条

労働協約に違反する労働契約は無効とする。

労働契約に定めがない部分についても、同様とする。

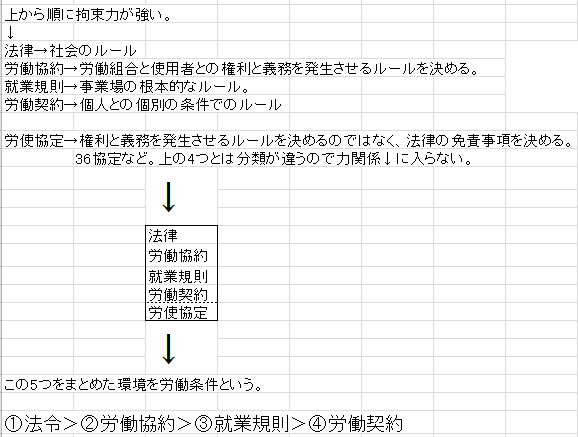

つまり、力関係は 労働協約>労働契約 になるよってこと。

その他のルールの拘束力の力関係も加えるとこうなります。

ここらへんの話は

「労働基準法」のページも見て下さい。

(一般的拘束力)

第十七条

一つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が

一つの労働協約の適用を受けるときは、他の4分の1の者にも適用される。

ただし、その工場・事業場に複数の労働組合が存在しているときには、

たとえA組合の労働協約の適用を受ける労働者の数が4分の3を超えたとしても、

他の組合の組合員に対してはその労働協約は適用されません。

第4章労働委員会19条〜27条に関しては、

行政が運営する労働委員会についてなので

一般企業に務めている人が見ても意味が無いので割愛します。

あと不当労働行為の審査などが書いてありますので、

実際にそのときに出くわしたら条文を読んで、

審査してもらうように訴えましょう。

(まあそこまできたら使用者と労働者の関係が

もう修復できないレベルだと思いますが)

第5章 罰 則 (第28条〜第33条)

第二十八条救済命令が確定判決によって支持された場合、その違反があったときは、

その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十八条の二

不当労働行為の審査で(第27条の8第1項)宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、

3カ月以上10年以下の懲役に処する。

宣誓とは「私は神に誓って嘘をついたりしません!」と

審査を始める前に言うことです。

(まあ神は違いますが、裁判長に向かって言うのかな?)

第二十九条

労働委員会が職務で得た秘密を漏らした場合(第23条)、

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第三十条

労働委員会の命令(第22条)に違反して、虚偽報告、帳簿書類の提出をせず、

出頭せず、検査を拒み妨げ、忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

第三十一条

代表者、法人、代理人、使用人、従業者が、

業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

法人にも同条の刑を科する。

労働委員会の命令に応じないものは30万円以下の罰金をする。

その応じない者を31条で挙げている。

つまり、業務違反をした人は30万円以下の罰金&その法人にも30万円の罰金。

第三十二条

使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、

五十万円以下の過料に処する。

第二十七条の十三第一項の規定により確定した

救済命令等に違反した場合も、同様とする。

第三十二条の二

次に該当する者は、30万円以下の過料に処する。

一 正当な理由がないのに、証拠探しのときの調査や審問に(第二十七条の七第一項第一号)よる処分に違反して出頭せず、又は陳述をしない者

二 正当な理由がないのに、証拠探しのときの調査のとき(第二十七条の七第一項第二号)の処分に違反して物件を提出しない者

三 正当な理由がないのに、宣誓をしない者

第三十二条の三

宣誓した者が虚偽の陳述をしたときは、30万円以下の過料に処する。

第三十二条の四

第二十七条の十一の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、

十万円以下の過料に処する。

第三十三条

法人である労働組合の清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、

五十万円以下の過料に処する。

一 第十三条の五に規定する登記を怠つたとき。

二 第十三条の七第一項又は第十三条の九第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

三 第十三条の九第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。

四 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

2 前項の規定は、法人である労働組合の代表者が第十一条第二項の規定に基いて発する政令で定められた登記事項の変更の登記をすることを怠つた場合において、その代表者につき準用する。

ここでいう罰則というのは行政罰による罰金です。

刑法上の罰金とは違います。

行政罰では前科がつくことなどありえません。

以上で労働組合法1条〜33条の中から

抜粋して条文と解説を行いました。

もし、ここに書いてない何か問題が起きたら、

原文を読むか、弁護士に相談してみて下さい。

重要なところは押さえているので、

弁護士と話すときも無駄な時間をかけずに

会話することができると思います。

スポンサードリンク

労働三法

労働基準法

労働組合法

労働関係調整法

派生した法律

労働安全衛生法

労働契約法

最低賃金法

パートタイム労働法

高齢者雇用安定法

育児介護休業法

男女雇用機会均等法

公益通報者保護法

障害者雇用促進法

労働者災害補償保険法

雇用保険法