相続人の要件

相続人の要件

無料法律解説サイト トップページ>民法>相続に関する法律>相続人の要件このページでは相続人になれる人と

なれない人について紹介していきます。

自分が相続を受けれるかどうかはもちろんのこと、

いきなりスティーブという黒人が現れて相続人を名乗った場合、

本当に相続できる人なのかどうか判断する場面もあると思います。

また、相続権が元々あるが、無くなるパターンも説明します。

スポンサードリンク

胎児が相続人になる場合

お腹の中にいる胎児は、相続の時だけはすでに生まれているものとみなして

他の相続人と同じように相続します。

民法3条により、

胎児は母親の体内から完全に出た状態でないと

私権を持っていませんが、

相続の場合は生まれたものとみなして

相続を受ける権利を得ます。

ただし、胎児が死亡して生まれてきたときは相続しません。

民法886条に記載されています。

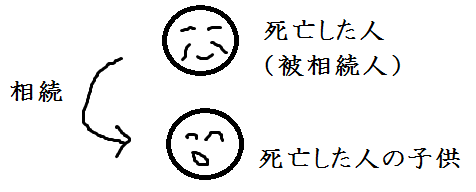

子供の相続権

死んだ人の子供は相続権があります。

被相続人とは死んだ人のことで、

相続人は相続を受け取る人のことです。

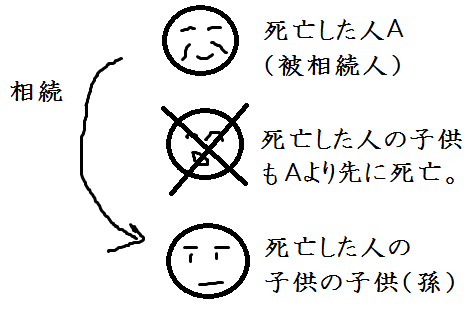

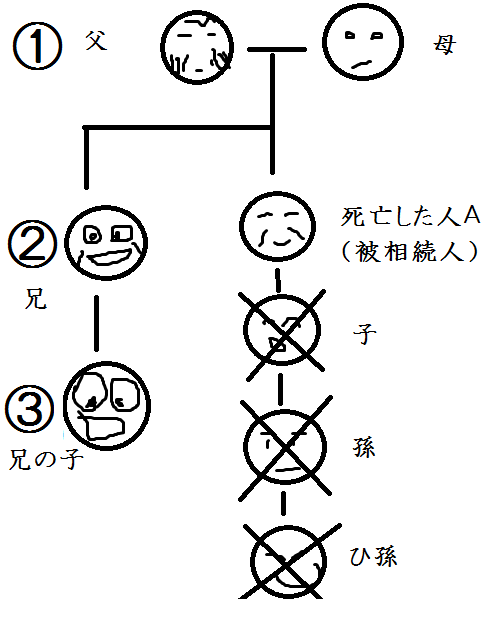

死んだ人の子供が死んでいるか、

相続権を失っている場合は、

その子供(孫)に相続権が移ります。

孫も同様なら、ひ孫に相続権が移ります。

(民法の規定だとひ孫までしか書いてない)

難しい言葉になりますが、

代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。

民法887条に記載されています。

代襲相続人がいない場合

代襲相続人(ひ孫まで)がいない場合、直系尊属(両親、祖父祖母)に相続権が移ります。

両親やおじいちゃんおばあちゃんがすでに死んでいる場合、

兄弟姉妹に相続権が移ります。

ひ孫まで、すでに死んでいるか相続権を失っているなら、

直系尊属→兄弟姉妹の順で相続権が移ります。

更に兄も死んでいる場合はその子供に相続権が移ります。

(兄弟姉妹に関しては代襲相続を準用します)

民法887条〜889条に規定されています。

配偶者の相続権

今まで紹介したのは、「血のつながりのある人」に対する人が

相続を受けれることについて説明しました。

全く血のつながりが無いのに相続を受けれる人は

1人しかいません。

その人の配偶者です。

配偶者への相続は

血のつながりのある人達と

同等の順位で必ず相続できます。

民法890条に規定されています。

以上の人が

民法で定めている相続を受けれる人です。

相続開始がした場合、

相続人になれる人のことを推定相続人と言います。

ただし、「推定」ということは

相続人を特に定めなかった人のためのものなので、

相続財産の処分に対して意思表示をすれば、

相続を受けれる人を

上の推定代理人以外も決めることが出来ます。

それは何かというと、遺言を残すことです。

遺言を残すことで財産を

自由に相続させることができます。

詳しい話は「遺言」でやりますので、

もし遺言書にスティーブなどの知らない名前が書かれているような場面に

実際に遭遇してしまっている人はそちらも確認してみて下さい。

ここからは相続人からはずされてしまう内容を紹介します。

相続人の欠格事由

次の人は相続人になれません。(一円ももらえない)

・故意に殺人したか、殺人未遂した人。

・被相続人が殺されたことを知っているのに警察に連絡を入れなかった人。

・生前に脅したり、だましたりして意思に反した遺言を書かせた人。

・無理矢理遺言を書かせた人。

・遺言を捨てたり、破ったり、変造したり、隠したり、偽の遺言書を作成した人。

特に無知で強欲な人は、

遺言書の変造はよくやってしまうのではないでしょうか。

民法891条に記載されています。

推定相続人の廃除

推定相続人は、遺言によっても変更できない最低限の取り分(遺留分)を保障されています。

(1028条)

しかし、暴言を激しく浴びせたり、

暴力を振るうなどされていたのに

相続を認めるのは社会通念的にも不合理です。

そこで、被相続人は家庭裁判所に

「息子には1円もやりたくありません」

と申し立てて、

相続権を剥奪してもらうことができます。

このことを「廃除」といいます。

廃除された者は

普通なら必ずもらえるはずの

遺留分さえももらうことはできません。

廃除は被相続人によって

いつでも取り消すことが出来ます。

民法892条に記載されています。

遺言による推定相続人の廃除

「息子を廃除して下さい。今息子に言うと、何をされるかわからないから、

このように遺言とさせて頂きます」

のように、

遺言で廃除の意思を残すこともできます。

遺言執行者が死亡した人に代わって

家庭裁判所に申し立てて廃除の審判をしてもらう。

廃除が認められた場合、

相続が開始されたときに遡って相続権を失ったものとされる。

生前に廃除した相続人を遺言で廃除を取り消すことも可能です。

民法893条に記載されています。

スポンサードリンク

相続人の要件

相続財産の分け方、取り分

相続財産の遺留分

相続財産の承認と放棄

遺言