遺言

遺言

無料法律解説サイト トップページ>民法>相続に関する法律>遺言遺言は死後に効果が発揮され、

死語には書き直すことができないので、

本当に遺言者の意思によってなされたものかを

確保する必要があります。

それで、

民法が規定する方式できっちり遺言を書かないと

無効な遺言になってしまいます。

15歳であれば十分に遺言能力があると認められています。

遺言を残した時点で

意思能力が備わっていれば、有効な遺言になります。

有効な遺言をした後に

意思能力を失ったとしても遺言には影響しません。

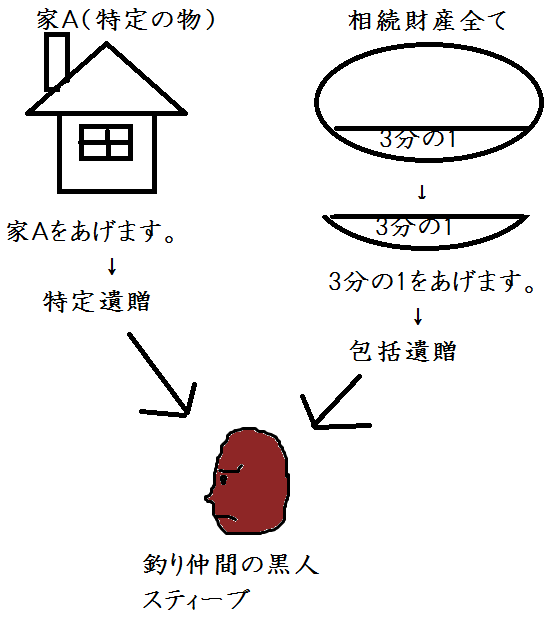

遺贈とは、遺言により遺産を譲渡することで、以下の2つがあります。

包括遺贈

抽象的な割合で定めた遺贈。

↓

私の財産の「3分の1」を妻に遺贈します。など

特定遺贈

明確な金額と明確な目的物で定めた遺贈。

↓

私の財産である「2,000万円」の「家」を妻に遺贈します。など

第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

886条→胎児の相続権(死産でなければお腹の胎児も相続可能)

891条→相続人の欠格事由の規定

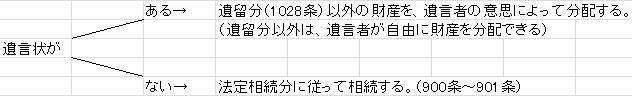

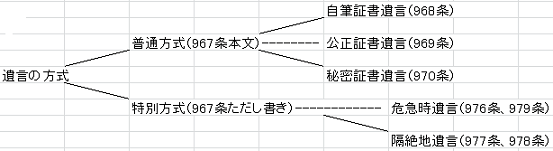

遺言の方式は以下のようになっています。

原則は普通方式。

どうしてもやむをえない場合、特別方式になる。

スポンサードリンク

自筆証書遺言

(自筆証書遺言)第九百六十八条

自筆証書によって遺言をするには、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自分の字で書き、押印しなければならない。

自筆証書中の追加の文章、または削除の文章、その他の変更は、

遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、

かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

メリット

自分で書ける。公証人や証人は必要ない。

デメリット

封印の必要はないので、偽造・変造・隠匿される可能性が非常に高い。

方式不十分で無効。

(2010年11月吉日と書いて、日付が特定されてないので無効となった判例もある。

吉日を22日等と特定しないといけない)

自分で書くので、不備が起こりやすく、

遺言の効果を発揮しないトラブルもあり、

残された遺族のトラブルになりやすいです。

最近では自分で書くための遺言書キットみたいなのも

販売されているみたいで、

それを使用してみるのもいいかと思いますが、

1個でもミスがあれば遺言として認められないので、

リスクは高いです。

公正証書遺言

(公正証書遺言)第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければならない。

一 証人二人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(くじゅ)すること。

三 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、

これに署名し、印を押すこと。

公証役場において、または公証人の出張において

2人の立会人の下で行われます。

公正証書で書かれた遺言書の原本は

公証役場に保管され、

遺言者には正本が交付されます。

正本は、原本と同等の効力を有し、

原本全部を写して認証を付した書類のこと。

保管が確実で偽造や改ざんのおそれがないという長所があるが、

秘密保持が完全ではないという短所があります。

公証人が遺言を聞いて作成するため、

公証人が悪さをして情報を漏らす可能性はあるということです。

でも、基本的に遺言と言ったら、

公正証書でやるのが一般的なのではないでしょうか?

公正証書遺言の方式の特則

しゃべれない人

手話か筆記により遺言を公証人に伝える。

耳が聞こえない人

手話で公証人が作成した公正証書の中身を確認してもらう。

(公証人の読み上げに代えて)

手話、筆談で公正証書を作成したときは、

その旨を証書に付記しなければならない。

秘密証書遺言

第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。

二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。

三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、

自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、

遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

公正証書の場合は立会人や公証人から遺言内容が漏れる場合がある。

秘密証書ではその心配はありません。

メリット

・遺言書の「内容」を他人に秘密にしたまま、遺言書の「存在」を明らかにできる

・遺言書の偽造・変造の心配がほとんどない

デメリット

・作成時に公証人を利用しなければならないため、面倒な手続きと費用がかかる

・公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けてしまう場合もある

・執行時に家庭裁判所の検認の手続きが必要となる

・遺言書の滅失・隠匿の心配はある

秘密証書の方式に不備があって秘密証書遺言として使えない場合でも、

自筆証書遺言(968条)の方式を具備しているときは、

自筆証書による遺言としてその効力を有します。

証人及び立会人の欠格事由

以下の人達は証人や立会人になれません。未成年者(20歳未満)

遺言者が遺言の真意に基づいて行っていることを

確認できるだけの能力と責任がないから。

遺言者の推定相続人

利害関係のある人は、

証人や立会人の任務を果たすことに疑いがあるから無理です。

公証人に関係ある人たち

公証人とは別の視点で見れる一般の人で証人や立会人がほしいので、

公証人に親しい関係の人はダメ。

特別遺言に関しては本当に特別なので割愛します。

・本人が危篤状態に近い時

・伝染病隔離者の遺言

・在船者の遺言

・船舶遭難者の遺言

の場合の遺言の仕方です。

遺言の効力

遺言は生前は効力を持たず、死亡によって効力を発します。遺言に

「息子が大学に合格したら、車を相続する」

という条件付きの遺言を書いたら、

被相続人の死後、息子が大学に合格したら、

その時から遺言の効力を生じるようになります。

遺言によって「特定の物」を何かを受け取ることになった人は

その特定遺贈をいつでも放棄できます。

特定の物を遺言でもらうときは「特定遺贈」と言います。

例えば、

遺言に

「釣り仲間のスティーブには家Aをあげます」

と書いてあっても、

スティーブが

「俺は家Aはいらないよ」

って言えば受け取りを放棄できます。

また遺贈については期限を定めないと話し合いが進まないため、

他の相続人から期限を定めて報告するように催告できます。

スティーブが

「家Aはどうしよっかなぁ〜」

とか言って、いるかいらないかを優柔不断で決めない時は、

遺産の相続の話が一向に進まなくなってしまうので、

他の相続人はスティーブに対して

「○月○日までに遺贈を受け取るのか受け取らないのか決めろよ」

って催告できます。

また、一度遺贈についての承認か放棄を行ったら、

取り消せないので、

よく考えて返答をして下さい。

遺言によって、相続財産に対しての割合で

遺贈を受け取る場合は「包括遺贈」と言います。

つまり、遺言で

「スティーブには相続財産の3分の1を渡します」

と言った場合、包括遺贈になります。

つまり特定遺贈と包括遺贈はこういうことです。

「相続財産全て」はもちろん、遺留分(1028条)を除いた、

自由に配分できる分だけの相続財産のこと。

包括遺贈者は他の相続人と同じ権利義務を有することになります。

他の法定相続人(配偶者、子供など)も

同じように相続財産を割合で配分しているので、

その割合の中にスティーブが入ってくることになります。

遺贈(特定遺贈、包括遺贈のどちらの場合も)を受け取らなかった場合、

あるいは遺贈をもらえる権利を失なった場合、

その分は他の相続人に配分されます。

「スティーブに1,000万円遺贈します。

その代わり、私の息子の学費を最後まで面倒見てやって下さい」

と、負担付き遺贈という方法を行うこともできます。

そういう条件付きで遺贈を行うこともできるので、

そこらへんは弁護士の先生と詳しい話は行って下さい。

条件付きの遺贈の条文も含めて

遺贈のことは全て985条〜1003条に書かれているので、

気になる人は読んでみて下さい。

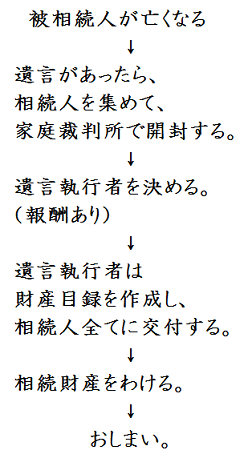

遺言の執行の仕方

公正証書遺言を除き、遺言者が死亡した場合、ただちに遺言を家庭裁判所に提出し、検認の請求をします。

検認とは、遺言所の内容を明確にして、

遺言所の変造・偽造を防止する手続きのことです。

検認は、中身を保護する手続きなので、

遺言書の内容次第では遺言が無効になることもあります。

封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等が立ち会った状態で開封します。

遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、

又は家庭裁判所外で開封した者は、五万円以下の過料に処する。

ここで言う過料は刑事罰のことではなく、

行政罰としての罰金なので前科などはつきません。

遺言書で遺言執行者が指定されていたら、

その人に遺言の執行を、お願いすることになります。

もちろん、遺言書に遺言執行者を

書くのも書かないのも本人の自由です。

遺言書に指定がなければ、

相続人が執行することになります。

通常は相続人が執行者になります。

ただし、未成年者及び破産者は、

遺言執行者となることができない。

未成年者→判断能力が十分でないため。

破産者→遺産を奪って逃げる可能性があるため。

遺言執行者は就任後、

相続財産を調査し、財産目録を作成する義務を負います。

作成した財産目録は相続人に交付しなければなりません。

「財産目録作成の場に立ち合わせてくれ」とか

「公証人に財産目録を作成させてくれ」と要求された場合、

遺言執行者はその通りにしないといけません。

公証人が作成した場合、正本が公証役場に保管されることになります。

遺言執行者の報酬は

家庭裁判所が色々事情を考慮して決定してくれます。

ただし、遺言で

「遺言執行者には、相続財産の5%を報酬とする」

などの意思表示があればそれに従う。

遺言の執行をまとめるとこういうことです。

細かい規定もありますが、

大まかに言うとこういう感じで

相続財産が配分されます。

遺言の執行の仕方は

民法1004条〜1021条に記載されています。

あとは細かいことは弁護士の先生に

相談してみて下さい。

遺言の撤回

被相続人は生きている間、何度でも遺言の撤回をできます。新たな遺言書を書き、そこで

「前回○年○月○日に書いた遺言の内容は撤回します」

という旨を書いて撤回できる。

単純に「前の遺言書は辞めます」

って言うだけじゃ撤回できないので、

新たな遺言書で撤回の旨を書いて下さい。

撤回は正式に書面で書かなくても、

以下のような場合は撤回したものとみなされます。

・遺言者自身がわざと遺言書を破る

↓

遺言内容の撤回とみなします。

(遺言書をびりびりに破ったとか)

・遺言者自身がわざと遺贈の目的物を壊す

↓

遺言内容の撤回とみなす。

(宝石を遺贈すると遺言したが、宝石を粉砕した。とか)

民法1022条〜1027条に記載されています。

スポンサードリンク

相続人の要件

相続財産の分け方、取り分

相続財産の遺留分

相続財産の承認と放棄

遺言