相続財産の遺留分

相続財産の遺留分

無料法律解説サイト トップページ>民法>相続に関する法律>相続財産の遺留分遺留分とは、法律上必ず留保される遺産の割合のこと。

原則は自由に遺産を相続できますが、

もし「愛人に全て相続します」みたいな遺言だったら、

残された妻や子が保護されません。

そこで、残された近親者などの生活を保障するために

遺留分という制度ができました。

兄弟姉妹には遺留分はないので注意して下さい。

相続欠格者、相続放棄した者にも遺留分はありません。

スポンサードリンク

(遺留分の帰属及びその割合)

第千二十八条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として次の区分に応じて相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

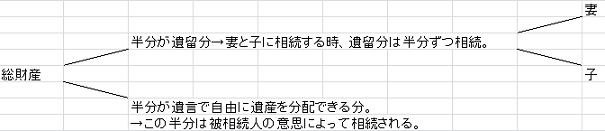

つまり、妻や子がいる場合は総財産の2分の1が遺留分になります。

妻や子がいなくて直系尊属(親、祖父母)に相続される場合は3分の1になります。

この図でいうと、

遺留分以外の財産は、

遺言が無ければ法定相続分として

「相続財産の分け方、取り分」の

ページで説明した配分になります。

遺言があれば「遺言」のページに従って、

遺留分以外の財産を被相続人の好きなように遺贈できます。

財産の半分が遺留分で、

さらに妻と子「達」で半分でわけるので、

妻は総財産の4分の1をもらえます。

子「達」なので、

「相続財産の分け方、取り分」で説明したのと同じく、

子供全員の分が総財産の4分の1で割り振られます。

子が1人の場合は同じく4分の1もらえますが、

子が3人の場合は、4分の1÷3等分=12分の1、

総財産に対して12分の1の金額を確実にもらうことができます。

その他、遺留分以外の遺言で自由に処分できる分で配布される分があれば、

さらに金額が増える可能性もあります。

被相続人が死亡する直前の1年に贈与したものは、

遺留分の算定の金額にプラスする。

本来は、残された人たちの最低限の生活保障という目的で

遺留分という制度があるわけで、

簡単に放棄できないシステムの方が

残された人の生活保障をより確固たる地位にもっていけるので、

いちいち家庭裁判所に申請し、許可が出ないと放棄できません。

もし、遺留分を放棄した人が出ても、

他の遺留分権者の金額には影響を及ぼさない。

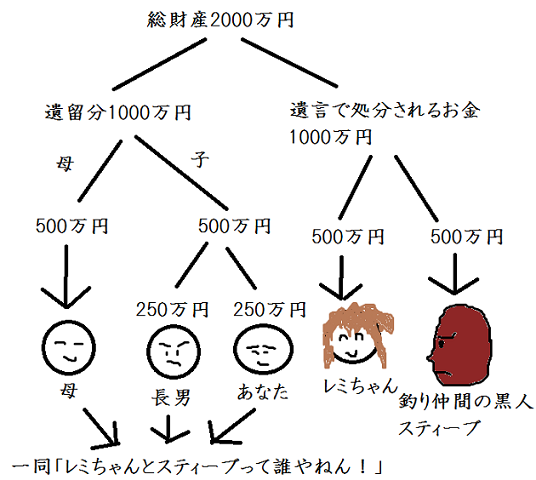

遺留分の例をやります。

登場人物

父

母

長男

次男(あなた)

愛人レミちゃん

釣り仲間スティーブ

父が亡くなりました。

母が父の遺言書を発見しました。

母、長男、次男(あなた)は家庭裁判所で父の書いた遺言書を開封し、

家庭裁判所の人といっしょに中身を確認しました。

「遺言状 私の財産は全て愛人レミちゃんと

釣り仲間のスティーブで分けて下さい」

一同「レミちゃんとスティーブって誰やねん」

相続財産の半分は遺留分として家族に残されるため、

残りの半分については、遺言通り、

レミちゃんとスティーブで半分にすることになりました。

母は遺言執行者として、

弁護士の先生に頼んで財産目録を作ってもらいました。

父の財産は全部で2000万円ありました。

その目録を相続人たちに渡します。

そして、その目録の内容に従って相続を済ませました。

おわり

図にするとこういうことです。

遺留分に関しては

民法1028条〜1044条に記載されています。

遺贈の減殺だとか、

相続財産を処理している間に発生した利息をどうするかなどの

もっと細かい規定もありますが、

そういう細かいことを抜きにすると

大体上のような感じになります。

詳しいことは

条文を実際に読んでみるか、

弁護士の先生に相談してみて下さい。

上の概要がわかっていれば

弁護士の先生ともスムーズに話せるでしょう。

スポンサードリンク

相続人の要件

相続財産の分け方、取り分

相続財産の遺留分

相続財産の承認と放棄

遺言