相続財産の分け方、取り分

相続財産の分け方、取り分

無料法律解説サイト トップページ>民法>相続に関する法律>相続財産の分け方、取り分このページでは相続財産の分け方や取り分について説明します。

基本的には以下のようになってます。

スポンサードリンク

相続の効力

相続は一切の権利義務を承継します。(包括承継という)権利義務ということは権利(債権、資産)と

義務(債務、負債)を引き継ぐということです。

相続放棄しない限り、借金とかも相続するので注意。

相続財産の目録を作り、

プラスが多くなるようであれば、相続をすればいいし、

マイナスが大きくなるようであれば相続を放棄すればいいです。

ただ、マイナスが圧倒的に多かったとしても、

思い出の品がある場合には

マイナス覚悟で相続を受ける場合もあると思います。

民法896条に記載されています。

祭祀に関する権利の承継

お墓や祭具、系譜は原則はその家の慣習に従い承継されます。(例えば長男が必ず引き継ぐ慣習とか)

ただし、被相続人が指定する人がいればその人が承継します。

慣習が無い場合、誰が承継するのかわからないので、

家庭裁判所が決めます。

民法897条に記載されています。

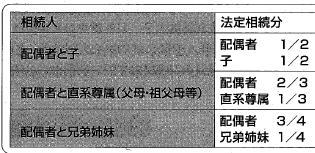

法定相続分

第九百条同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の定めによる。

一 子及び配偶者が相続人であるときは、

子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、

四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、

各自の相続分は、相等しいものとする。

と、条文を持ってきましたが、まとめるとこういうことです。

子供「達」の取り分が2分の1です。

つまり、子供が1人ならそのまま2分の1。

子供が2人いるなら4分の1ずつ。

子供が3人いるなら6分の1ずつになる。

「相続人の要件」のページで説明した代襲相続によって、

相続がされてもこの配分比率は変わりません。

民法900条、901条に記載されています。

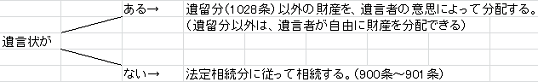

遺言による相続分の指定

法定相続の規定とは、関係なく、「妻に3分の1、残りはめんどうをよく見てくれた甥に3分の2残します」

というように、遺言で遺産の分配割合を決めることができる。

この時も遺留分(相続財産の半分)は侵害できません。

「全財産を愛人に渡します。妻には1円も渡しません」

というのは無理です。

遺留分が妻にも払われます。

つまり、遺留分を除いた財産を

自由に誰に相続するか決めることができます。

「相続財産の遺留分」のページも参照して下さい。

遺言で一部の人だけ相続分を決めることも可能です。

民法902条に記載されています。

特別受益者の相続分

特別受益者とは、相続前に被相続人から大きな贈与や特別の贈与を受けた人のことです。

「遺産の前渡し」と評価できます。

例えば、

生前に1,000万円の家をもらっていた人がいれば、

その受益額を差し引いて財産を相続することになる。

特別受益を無視して相続することになると、

著しい不公平が生まれるからです。

ただし、死亡した人が特別受益を

正式な物とする意思表示をした場合、関係なくなる。

「次男はよくがんばっていたから、

以前にあげた家1,000万円とは別に1,500万円の遺産を次男に残す」

などの意思表示。

贈与時に家の価値が1000万円で、

現在の価値が100億円、

あるいは10円だとしても

贈与時の1000万円を特別受益の金額とします。

もらった後の価値の増減は一切考慮されません。

民法903条、904条に記載されています。

寄与分

寄与分とは、相続人が被相続人の財産を維持したり、財産の増加にあたって

特別の努力をした場合に認められる金額のこと。

例えば、被相続人が農業を営んでおり、

相続人が見返りもなくいっしょに手伝った結果、

被相続人の財産が増えた場合や、

被相続人が寝たきりになり、

介護ヘルパーを雇う代わりに何年も無料で介護を行っていたので

他人を雇わないで済んだ場合です。

特別の努力を無視してしまうことは

不公平な相続になってしまうため、こういう制度がある。

寄与分はサービスの提供を行うことが多く、

明確な金額で見積もれない場合が多い。

その場合は相続人で話し合って寄与分を決めるのが原則です。

話し合いで寄与分が決まらない場合は家庭裁判所が決めます。

民法905条に記載されています。

相続分の取戻権

遺産は分割される前は共有の状態にあります。(898条)もし、相続人のうち1人が自分の持分を第3者に譲渡したときは、

他の相続人は第3者が支払った金額と運送費用などを返還することで、

相続財産を取り戻すことができます。

例えば、6000万円の家を遺産として残してくれたので、

3人兄弟は2000万円分ずつ持分を持つことになります。

しかし、そのうちの1人が勝手に邸宅を売却し、

2000万円GETしていた場合は、

他の2人は

「いやいや勝手に家を売るなよ」

って言って

売った相手に対してお金を返して元の状態に戻せるってこと。

売った相手が善意(何も知らなかった)なら、

売買契約によって第3者の利益が守られるため、

家を取り戻すことはできません。

遺産の分割

遺産は898条のとおり、最初は相続人の共有の財産です。そこで、共有の財産を個々にわけることを遺産分割といいます。

例えば、畑、株式の遺産があった場合は、

農業をやっている長男に畑、投資家の次男には株式、のように

個々の相続人の特性にあったものを相続するように努めないといけない。

遺産分割をしないと個々の相続人は自由に遺産を使うことはできません。

分割して初めて自分の物になるのです。

通常は、共同相続人で話し合って遺産を分割します。

(遺留分を除いた範囲で。)

話し合いが決まらない時は、

家庭裁判所に請求して分割してもらいます。

遺言で遺産分割を禁止した場合、

相続人の間で分割しない特約をした場合、

裁判所に分割を禁止された場合は遺産分割できません。

被相続人の遺言で

「家をわけるのは難しいから、お金にしてから分けなさい」とか、

「私の友人のL弁護士先生に遺産分割してもらいなさい」とか

「4年間は遺産分割するな(5年以内)」とか

決めることができる。

民法906条〜909条に記載されています。

遺産分割して無事に相続が終わったと思ったら

・ケース1子のABCで遺産分割を終えた後、

被相続人の隠し子Zが現れて

「私の認知を求めます」

と言って裁判所で認められれば、

Zにも遺産分割することになりますが、

すでに分割したものを元に戻すのは難しいので、

金銭の請求だけできます。

・ケース2

土地をABCで分割して、

AとBの土地はしっかりしていたが、

Cの土地だけ地盤沈下して土地的に600万円の損失を受けた。

この場合、CはAとBに200万ずつ請求できます。

しかし、Cはすでに破産している場合は、

AとBで300万円ずつ負担しないといけません。

・ケース3

債権をABCで分割してAの債権だけ回収できなかったら、

その損失をBとCに請求できます。

ケース1〜3については

民法910条〜914条に記載されています。

スポンサードリンク

相続人の要件

相続財産の分け方、取り分

相続財産の遺留分

相続財産の承認と放棄

遺言