留置権(りゅうちけん)

留置権(りゅうちけん)に関する法律

無料法律解説サイト トップページ>民法>担保に関する法律>留置権(りゅうちけん)例えば、

Aが自転車修理店Bに自転車を修理に出した場合、

修理が済んだとの連絡を受けてAが自転車を取りに行った。

しかし、Aは手許に代金の1万円を持ってなかった。

このとき、Bは自転車の引渡を拒むことが出来る。

(たとえ、9900円払ったとしても全てを弁済するまでは、

Bは自転車の引き渡しを拒めます)

このように、他人の物を占有していて

その物に関して生じた債権を担保するために、物を渡さないことができる。

これを留置権という。

スポンサードリンク

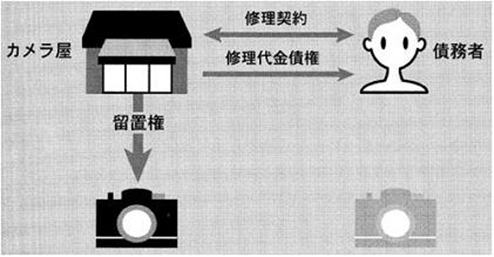

図で表すとこうなります。

債務者がお金を返すまで、

修理したカメラを返さなくていいです。

留置権は債権者保護のために民法が認める法定担保物権。

法律で最初から認められているので、

留置する契約を結ばなくても、いきなり留置権を行使して問題ない。

なので、もしあなたが代金(債務)を払えない時に、

もし相手が代金にかかる何かを持っていれば、

それを返してもらえなくても文句は言えません。

しかし、BがAの代金を払わないからと言って、

無理矢理Aの家から自転車を奪ってきて、

「お金払わないと返さない」

というのは認められていません。

(不法行為で物を占有した場合、留置権は適用されない)

留置権は「一時的に預かっている」状態なので、

根本の所有権は1万円を払えないAにあります。

なので、Bは注意を持ってAの自転車を保管しないといけません。

売ったり、質に入れたりすることはできません。

また自転車を傷つけてもいけません。

もし、自転車を丁寧に保管することができない場合、

債務者のAはBに留置権の消滅を請求することができます。

Bが留置中に保全のためにかけた費用は、

所有者であるAに請求することができます。

債務者のAは1万円相当の別の担保を持ってくることで、

自転車と交換で担保に入れてもらう請求ができます。

留置権の内容はこんなところです。

留置権は民法の295条〜302条に書いてあるので、

原文を読みたい人は読んでみて下さい。

(原文は少し難しいです)

スポンサードリンク

担保に関する法律に戻る。